火災予防

住宅防火について

令和6年中の住宅火災の件数は総出火件数の3割ですが、住宅火災による死者数は総死者数の6割以上を占めており、ほとんどの死亡者が住宅火災によるものと言えます。また、住宅火災による死者のうち、65歳以上の高齢者の割合は7割を占め、さらに死者の発生経過では約4割が逃げ遅れによるものです。

このことからも住宅の防火対策がいかに大切かがおわかりいただけると思います。特に、逃げ遅れに有効とされる住宅用火災警報器ですが、設置義務化から10年以上が経過し、設置されていても電池切れ等により、いざというときに作動しない場合もありますので、定期的な作動確認や機器の交換など、適切な維持管理を行うことが重要です。

建物火災ではほとんどの方が住宅火災で亡くなり、その大半は高齢者です。

次に出火原因については次のとおりです。

火災は身近なものが原因で起きています。

死者の発生した住宅火災の主な原因は、たばこ、ストーブ、こんろです。これらの火災を起こさないために「4つの習慣・6つの対策」を心がけましょう。

火災原因別火災予防チェックシート

タバコ ストーブ コンロ 電気器具 (ダウンロードしてお使いください)

消火器の正しい使い方

恐ろしい火災も火が小さなうちは十分に消火できます。早い段階で火災を発見できたら、消火器による初期消火を行い被害を最小限に抑えましょう。

ここでは代表的な消火器具の「消火器」の使い方について見ていきます。

1.消火器とは

消火器には様々なタイプがありますが、代表的なものに粉末を放出するものと液体を放出するものがあります。大きさもいくつかあり消火能力と関係します。

しかし、大きな消火器は重いため高齢者や女性には使いにくい場合があります。住宅用消火器は軽量でホースがないものもあり、赤色だけでなくカラフルなものがあります。(下の写真)

また、エアゾール式の簡易タイプの消火器具もあり、殺虫剤スプレーのように使用できます。誰にでも使いやすく厨房のまわりなどに適しています。

2.消火器の使い方

消火器は簡単な操作で使用できます。大まかには3動作で放射します。

|

|

|

|

|

| 1.安全ピンを抜きます | 2.ホースを火元に向けます | 3.レバーを強く握ります | ||

| ※ホースのないものは上記の2が省略されます | ||||

3.注意事項

消火器は安全に使用できるよう作られていますが、より安全に使用するために次のことに注意しましょう。

4.消火器の不適正取引に注意!!

「消防署や役場などから来ました」などと偽って高額な消火器などを販売する悪質な業者がいます。消防署や役場などで消火器の斡旋をすることはありませんので、そのような業者が来た場合ははっきりと断りましょう。

避難の方法

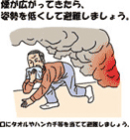

火災から命を守るためには初期消火も必要ですが、炎が天井に届いてしまった場合や高齢者、子ども、身体が不自由な方などは避難することが何よりも大切です。

しかし火災から発生する煙には有毒ガスなども含まれており大変危険です。それでは、安全に避難するにはどうしたらよいのか見ていきましょう。

放火を防ぐために

平成8年以降、「放火」+「放火の疑い」は全国火災発生原因の第1位です。また、統計では深夜の放火が一番多くなっています。この許されない犯罪からあなたの大切な家を守るためには何をすればよいのでしょうか。